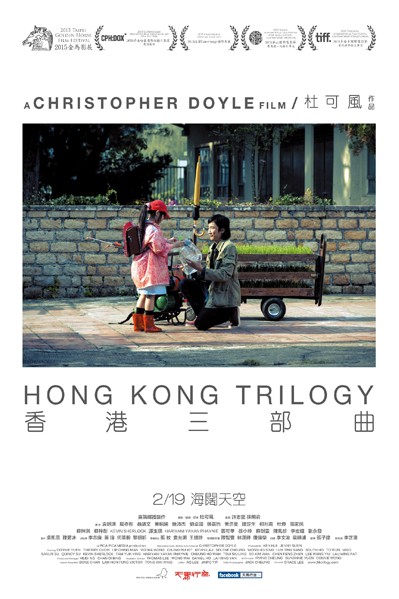

寫實與展望 《香港三部曲》為香港發聲

2016-02-05 16:30

【香港三部曲】源於香港國際電影節的一個短片計畫,影展單位邀請杜可風拍攝一齣短片,作為「美好2014」短片系列其中一部作品。這半小時作品原名為《香港2014:仝人教育》,內容講述城市中小孩的希望與夢想,在2014年3月的香港電影節首映之後受到好評,網路上的點擊率更高達150萬人次,也因此讓製片孫明莉、許志堅以及導演杜可風有了發展成長片的想法。

接著在2014年9月底,香港發生了爭取真普選的「雨傘運動」,杜可風覺得自己不能不記下這個歷史時刻:「以覺得電影需要社會責任感的創作者來說,這樣的歷史時刻,即使先用iPhone、相機、用自己的錢,也一定要拍。我差不多拍了一百部電影,住在香港這麼久,香港給我的東西太多了,我必須還給它一些,這剛好是個讓年輕人開口的機會。我總是很忙、到處鬼混,剛好有雨傘運動,應該拍出來,對我這個年齡層的人說話。」也因此,除了以兒童視角出發的《開門見山》,又誕生了以年青人觀點出發的《愚公移山》以及紀錄老年人故事的《後悔莫及》,集結成為了描述香港老中青三代的【香港三部曲】。

「讓香港發聲,故事一起寫」

對製作團隊來說,這是一部在一般電影體制外完成的電影。除了杜可風之外,其餘工作人員平均年齡不到29歲,拍攝時沒有腳本、沒有特定對象,從大量的素人訪談側拍剪輯出屬於香港人的觀點,既不是紀錄片也非劇情片,更選了高度政治敏感的拍攝題材,拍攝時不足的資金還是透過集資平台Kickstarter向一般大眾募得,單筆募款金額從5元港幣的小額捐款到5000港幣以上都有,一個月內總計募得美金124,126元。這樣一部描述香港人民生活的電影,採用了最貼近大眾的拍攝方式,製作資金則來自大眾捐款,更加顯得意義非凡。電影完成後於多倫多影展世界首映,爾後更參加了釜山影展、哥本哈根國際紀錄片影展,除了各界觀眾給予好評支持,國際指標媒體諸如紐約時報(The New York Times)、綜藝報(Variety)也紛紛報導肯定,在全球引起廣大迴響。電影選在「雨傘運動」滿一周年之際於香港限定場次上映,場場爆滿,於金馬國際影展的特別放映,門票同樣搶購一空。

製作紀事

• 製作團隊平均年齡(除了杜可風之外):28.6歲• 在Kickstarter上募資的時間:31天

• 在Kickstarter參與投資的人數:1021人

• 總製作預算:USD$174,126

• 主要攝影工作日:10天(不包含近一年的素人訪談、側拍、運動紀錄)

• 香港採獨立上映方式,在一家戲院限定場次放映,兩個多月內放映27場,第一個月幾乎場場客滿,總滿座率高達八成。

導演介紹

杜可風(Christopher Doyle)曾獲四座金馬獎、七座香港金像獎肯定,以獨樹一幟的攝影風格被譽為傳奇攝影師,在知名導演王家衛的電影中扮演不可或缺的重要角色。他於1952年5月2日出生於澳洲雪梨。曾就讀澳洲雪梨大學文學系、香港中文大學新亞學院、美國馬里蘭大學美術系。18歲時搭上挪威商船當起水手遠離家鄉,在以色列體驗了集體農場的牛仔生活,又在泰國當了無照的密醫,然後在印度當了一段時間的「綠色農民」,有著猶如電影般的人生經驗。

1970年代後期,他以中文名字「杜可風」獲得重生,這個名字的意思是「像風一樣」。在改了新名字之後,輾轉到台灣定居並學習中文,參與創立蘭陵劇坊,開始與雲門舞集和進念二十面體合作攝影工作,1981年受楊德昌邀請,為電影《海灘的一天》負責攝影指導,獲得1983年亞太影展最佳攝影獎,自此他全力投入電影的拍攝工作,卯起來拍了約50部華語片,在此之前,他也以另一個身分「Christopher Doyle」拍了20部左右的外語片。